El ganado bovino no existió en América hasta el siglo XV, cuando se introdujeron los primeros animales domésticos, después de la colonización europea. Ése es al menos el consenso general entre la comunidad científica internacional, que sin embargo sigue sin llegar a un acuerdo sobre la contribución de las razas de otros continentes a la configuración de las razas criollas que hoy pastan en todo el continente.

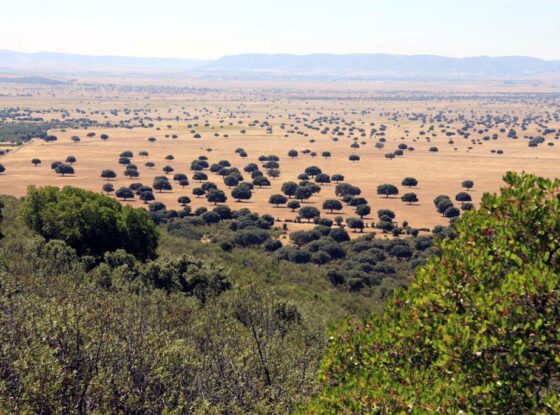

Imagen de archivo de ganado vacuno criollo.

Un artículo publicado en la revista científica

Scientific Reports por el consorcio internacional BIOBOVIS de la Red CONBIAND, dirigida por el catedrático de Genética de la Universidad de Córdoba Juan Vicente Delgado Bermejo y coordinada por la investigadora de la

Universidad de Córdoba Amparo Martínez, revela que el ganado criollo de las Américas tiene múltiples orígenes y que, además, tiene una identidad única que difiere de las razas europeas y africanas.

Los resultados de este análisis genético también indican que tanto el nivel de diversidad como la contribución de las razas de otros continentes varían mucho entre las poblaciones de ganado criollo en diferentes regiones. Los autores explican que “nuestros resultados confirman el origen predominante en las razas de ganado ibérico, pero también apuntan a la importante contribución del ganado de otras regiones. Un ejemplo son algunas poblaciones de ganado criollo de Brasil, Panamá, México y Colombia que muestran una clara contribución africana a su composición genética”.

Además de la investigadora Catarina Ginja, del Centro de Investigación sobre Biodiversidad y Recursos Genéticos (CIBIO/InBIO) de Oporto y de investigadores de la Universidad de Córdoba, el equipo incluye a personal investigador de otras 38 instituciones como la Universidad de Lisboa, Luis Gama, de CIISA-Facultad de Medicina Veterinaria, Óscar Cortés, de la Universidad Complutense de Madrid, Pilar Zaragoza Fernández e Inmaculada Martín Burriel, del grupo LAGENBIO de la Universidad de Zaragoza, y más de 40 investigadores de diversas instituciones y universidades de Iberoamérica. Todos ellos integran el Consorcio Biobovis, formado en el seno de la Red CONBIAND, que durante más de 10 años ha venido investigando la biodiversidad bovina Iberoamericana.

Concretamente, en este trabajo se han analizado varios marcadores genéticos recogidos de un número sin precedentes de ganado. En total, había casi 5.000 individuos de más de 100 poblaciones, incluido el ganado criollo de las Américas y razas de España y Portugal, Europa continental, el Reino Unido, África e India.

El equipo también subraya que, dada la identidad del ganado criollo, es necesario profundizar en el conocimiento sobre su composición genética y utilizar técnicas modernas de genómica para investigar su adaptación a entornos específicos, promoviendo así un manejo y conservación más eficientes de estos recursos genéticos únicos en una región donde se encuentran los productores de carne más grandes del mundo.