El escarabajo que conquistó a los primeros pobladores ibéricos

Un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) asegura que los usos medicinales de los escarabajos conocidos popularmente como aceiteras (coleópteros del género Berberomeloe) permitieron su integración en la cultura de los primeros pobladores de la Península Ibérica. El trabajo, que aparece publicado en la revista Journal of Ethnopharmacology, demuestra que estos insectos ya formaban parte del paisaje mucho antes de la llegada del hombre moderno.

Este coleóptero, uno de los más grandes de Europa, es reconocible por su abdomen alargado de color negro atravesado por bandas anaranjadas o rojas. Presenta en sus tejidos cantaridina, un compuesto orgánico muy tóxico que es expelido ante cualquier amenaza. Históricamente, esta sustancia se ha empleado en medicina y veterinaria en el tratamiento de afecciones de la piel, pero también como afrodisiaco e, incluso, como un potente veneno.

“Nuestro estudio demuestra que el uso de estos insectos con fines medicinales en humanos y en el ganado se ha venido realizando en la Península a lo largo de toda la historia. El trabajo tiene una relevancia especial, ya que realizamos una aproximación novedosa al combinar metodologías procedentes de disciplinas tan dispares como la sistemática molecular y la etnología”, explica el investigador del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales Mario García París.

Matahombres, cura y carraleja son algunos de los nombres vernáculos de este insecto en la actualidad, de acuerdo con la recopilación realizada por los investigadores tras recorrer varios pueblos del centro y el sur de la Península preguntando a sus habitantes por el insecto. El trabajo también interpreta dichos populares de cariz religioso. En muchos pueblos, haciendo un juego de palabras con cura, recuerdan pronunciar esta frase cuando aparecía uno: “Cura, curato, si no me das misa, te mato”.

“Esto demuestra que el conocimiento de sus propiedades medicinales se ha transmitido verbalmente durante generaciones. La diversidad de tradiciones y nombres vernáculos, que ascienden a casi 30, sugiere un amplio reconocimiento cultural en zonas rurales”, agrega el investigador del CSIC.

Asimismo, los científicos han llevado a cabo un análisis filogenético de la diversidad de ADN mitocondrial de las aceiteras. Los resultados indican que las dos especies del género Berberomeloe (majalis e insignis), se separaron durante el Mioceno (hace entre 23 y 5,3 millones de años), mientras que la especie majalispresenta una alta diversidad genética, que se estructura en varios linajes diversificados desde finales del Plioceno (hace unos 3 millones de años).

“La investigación tiene implicaciones desde un punto de vista etnológico, pero también biológico. El reconocimiento de la relevancia de este grupo de insectos en el desarrollo cultural de los pueblos nativos pone de manifiesto la existencia de un conocimiento de la naturaleza mucho más profundo de lo que habitualmente se considera. Este legado, parte del patrimonio cultural europeo, está desapareciendo demasiado rápido, en paralelo a la pérdida de las técnicas agrícolas tradicionales”, señala García París.

Más información

Nohemí Percino-Daniel, David Buckley, Mario García-París. Pharmacological properties of blister beetles( Coleoptera: Meloidae) promoted their integration into the cultural heritage of native rural Spain as inferred by vernacular names diversity, traditions, and mitochondrial DNA. Journal of Ethnopharmacology. 147(2013): 570–583.

Últimas noticias

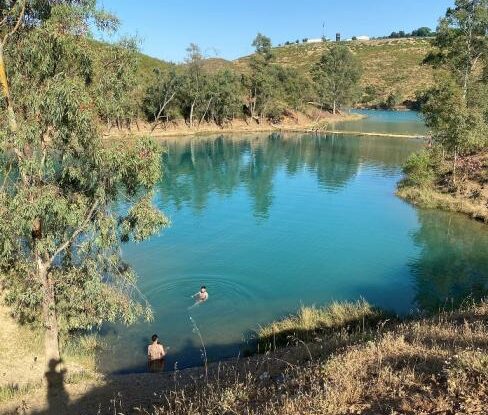

Advierte del peligro de bañarse en el río Agrio, que ha sufrido una alta mortandad de peces y ha visto cómo sus aguas se han teñido de turquesa por la elevada concentración de metales tóxicos. El trabajo reclama la actuación de las Consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y de Salud y Consumo ante el peligro que suponen las actividades recreativas, como el baño, en zonas contaminadas, por su posible impacto en la salud pública.

La iniciativa, liderada el IAS-CSIC, aportará datos que permitirán actuar antes de que los daños sean irreversibles. Los científicos pondrán en marcha una base de datos abierta con observaciones de campo e imágenes aéreas y de satélite.