Noticias

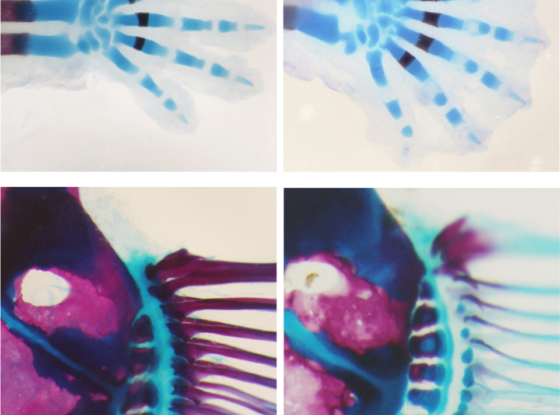

El Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) trata de indagar cómo se formaron los dedos en los primeros vertebrados que conquistaron el medio terrestre. El trabajo, fruto de la experimentación en modelos animales como el pez medaka y el ratón, ha revelado que los mecanismos que usan las células de las aletas de los peces y de los dedos de mamíferos para dividirse son muy similares, a pesar de que estas estructuras son muy diferentes.

Un equipo del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) ha estudiado los efectos de la acidificación oceánica ─causada…

Investigadores del departamento de Biología de la Universidad de Cádiz han descubierto una nueva babosa llamada Runcina caletensis. Estos pequeños moluscos, que miden no más de 3-4 mm, viven entre algas coralináceas de la zona intermareal y tienen un color ocre o amarillento translucidos, con dos líneas longitudinales negras sobre la cabeza y con manchas negras en la región posterior del dorso (noto). Asimismo, presentan pequeñas manchas blancas y amarillas dispersas por todo el cuerpo, manchas blancas en los lóbulos de la cabeza, detrás de los ojos y en la superficie ventral anterior del pie. También tienen un semicírculo blanco anterior al final de la región posterior del noto.

La rápida propagación del dengue, una enfermedad vírica transmitida por mosquitos del género Aedes, representa una amenaza de pandemia a nivel mundial, según un estudio de la Universidad de Málaga. El riesgo de transmisión aumenta debido a la globalización -a través de viajeros que transportan el virus con facilidad- y a la rápida expansión de los mosquitos vectores, favorecida por el tráfico intercontinental de mercancías. Sostienen que en las regiones tropicales existen factores cuya participación en la transmisión de esta enfermedad podría estar siendo subestimada, como es la contribución del ciclo selvático, es decir, la transmisión entre primates de distintas especies, incluido el ser humano, por vectores selváticos.

Un estudio internacional liderado por la Universidad Pablo Olavide (UPO) describe por primera vez el microbioma de los suelos de las zonas verdes en 56 ciudades del mundo y analiza sus beneficios para la biodiversidad y para las personas que habitan en zonas urbanas. La investigación, publicada en la revista Sciene Advances e impulsada desde el Laboratorio de Biodiversidad y Funcionamiento Ecosistémico (BioFunLab) de la UPO, muestra que estos espacios verdes son puntos calientes de biodiversidad edáfica y que, de la misma manera que ocurre con aves y plantas, se produce cierta homogeneización entre los microbios que pueden encontrarse en los suelos de los parques de ciudades de todo el mundo.

Esta investigación del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, el grupo de 'Biología molecular de los mecanismos de respuesta a estrés' y el Servicio Central de Apoyo de la Investigación (SCAI), ambos de la Universidad de Córdoba, que ha identificado distintas proteínas asociadas a 174 procesos biológicos en un tipo de coquina, podría suponer un punto de inflexión en la detección temprana de contaminantes en ecosistemas costeros.

Un estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana (CSIC) ha comparado el estado de salud de dos poblaciones de buitres leonados en el valle del Ebro y de la Sierra de Cazorla en Andalucía. El equipo de investigación concluye que, en las zonas del norte, áreas más humanizadas y que concentran más densidad poblacional, los buitres tienen mayor nivel de estrés y envejecimiento celular.

Un equipo de expertos de la Universidad de Cádiz, la Estación Biológica de Doñana, el Instituto de Tecnología de Massachusetts en EE.UU. y la Universidad de Friburgo en Suiza han demostrado que alterar las interacciones que se producen en un ecosistema, como eliminar una especie de éste, transforma el comportamiento de toda la comunidad de plantas y animales de manera difícil de predecir. Esto significa que la eliminación de especies puede tener un efecto en cascada sobre el resto del ecosistema que se desconoce y que se puede estar subestimando.